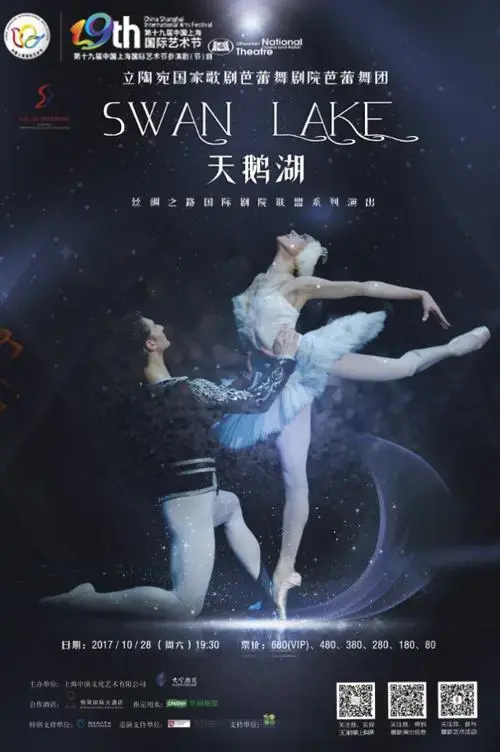

立陶宛国家剧院《天鹅湖》惊艳亮相,一票难求

更新时间:2025-04-28 15:50 浏览量:35

## 立陶宛国家剧院《天鹅湖》一票难求:当芭蕾遇见波罗的海的灵魂震颤

立陶宛维尔纽斯国家歌剧院的售票处排起了蜿蜒的长队,这是该剧院132年历史上罕见的景象。当立陶宛国家剧院版《天鹅湖》开票48小时后,所有场次座位全部标红,黑市票价甚至飙升至原价的8倍。这场现象级演出的背后,隐藏着波罗的海国家用芭蕾重塑文化话语权的野望。

一、颠覆性改编打破百年桎梏

艺术总监阿纳斯·杜布拉瓦斯的改编方案曾引发剧院长达三个月的争论。传统版本中象征邪恶的罗德巴特,在这里化身为工业时代的机械领主,其金属质地的黑色羽翼与奥杰塔的亚麻白裙形成惊心动魄的视觉对冲。最颠覆性的第二幕结尾,被诅咒的少女们没有恢复人形,而是以天鹅之姿组成振翅欲飞的雕塑群——这个充满存在主义意味的结局,恰是立陶宛民族命运的隐喻。

编舞家尤吉塔·科尔尼科娃创造性地融入了波罗的海民间舞的"转圈"元素,当32只"天鹅"以萨杜塔舞特有的螺旋队形展开时,观众席爆发出经久不息的掌声。这种源自中世纪谷物祭祀的舞蹈语汇,让古典芭蕾首次拥有了波罗的海的基因。

二、舞台魔法背后的技术革命

令伦敦舞蹈评论家瞠目的是,新版天鹅群舞实现了0.3秒的同步误差新纪录。这得益于维尔纽斯大学研发的智能芭蕾系统,舞者佩戴的纳米传感器能实时调整队形。更震撼的是第三幕的"黑天鹅"变奏,舞台下方安装的磁悬浮装置让32圈挥鞭转的轴心偏移控制在2厘米内。

环保主义者则对舞美设计津津乐道。所有天鹅羽毛均采用可降解的亚麻纤维,染制工艺复活了17世纪库尔兰公国的植物染秘方。当第二幕月光倾泻而下时,整个舞台会散发出来自波罗的海松林的冷冽清香,这种嗅觉剧场体验成为票务网站最热门的话题标签。

三、文化博弈中的天鹅风暴

在欧盟文化委员会的评估报告中,立陶宛版《天鹅湖》被视为小国文化输出的典范案例。该剧巡演至布鲁塞尔时,欧洲议会特别加演专场,德国《明镜》周刊称其为"新欧洲的文化宣言"。但争议随之而来,俄罗斯芭蕾学派元老指责其"解构经典",而年轻观众则在社交网络发起#天鹅湖革命#话题进行反击。

这种文化博弈反而助推了票房神话。东京演出时出现凌晨排队的盛况,纽约林肯中心不得不启用彩票购票系统。中国演出商透露,上海站开票当日服务器宕机3次,黄牛票最高炒至2.8万元。北京舞蹈学院教授李明启评价:"这不是简单的芭蕾演出,而是一场关于文化话语权的优雅争夺战。"

当大幕最后一次落下,那些游弋在现实与幻境之间的天鹅,早已飞越剧院的穹顶。它们带着波罗的海的咸涩海风,重新定义了古典艺术在21世纪的存在方式——正如制作人在节目单上写的那句耐人寻味的话:"我们不是在演绎柴可夫斯基,而是在寻找被苏联时期遮蔽的立陶宛月光。"